Part.1 <現状と課題>

コールセンター向けBPO市場の環境は厳しい。莫大な特需が発生したコロナ禍が収束した反動による減収減益、情報改ざん、過剰請求、情報漏洩といった事件や不祥事のダメージも尾を引いている。しかし、事業会社にとっては、慢性的な人手不足と「業務の繁閑差」という宿命的課題を解消するため、BPOの活用が不可欠なのもまた事実だ。とくに課題視すべき委託側に問われるリテラシー ──選び方と活かし方を改めて検証する。

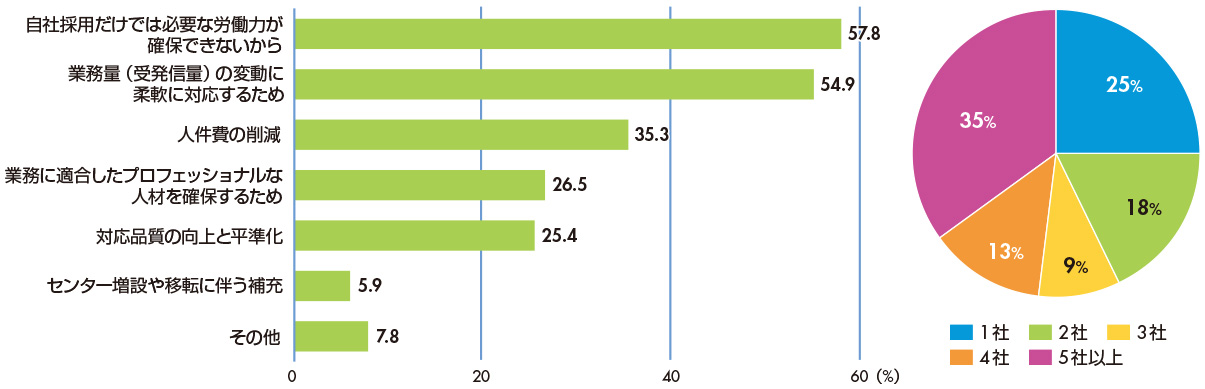

採用難を受け人材確保の難易度が高まるなか、業務委託を利用、あるいは併用する企業は多い。実際、コンタクトセンターを運営する企業に、「アウトソーサーを活用する理由」を聞くと、「自社採用だけでは必要な労働力が確保できないから」がもっとも多く57.8%を占めた(図)。

たしかに委託モデルにシフトすれば、人材確保の苦労はある程度、回避できる。しかし、安易な切り替えはリスクも高い。あまり認識されていないが、インハウス運営よりも業務委託のほうがマネジメントの難易度は上がると考えるべきだ。指揮命令権、人事権がなく、シェアード型などでは現場を直接、訪問することすら断るベンダーもいる。直接、手出しすることなく改善や品質向上を促すには、漏れのない管理体制と十分なコミュニケーションが不可欠だ。曖昧な契約と情報や文化の共有が不足した結果、不祥事まではいかずとも品質やパフォーマンスが低下する事例は決して少なくない。

Part.2 <ケーススタディ>

単に顧客対応業務だけを切り出して委託するのではなく、VOC活用やDX推進、ファンづくりなど、コールセンターの役割を一歩拡げる取り組みを委託モデルで実現するには、BPOベンダーとの密な協力関係が欠かせない。クライアントは、具体的な顧客戦略をメッセージとしてBPOベンダーに伝え、共に施策を共創する関係を構築する姿勢が必要だ。KDDI、カゴメ、バッファロー、サイボウズの4社のBPOベンダー活用を検証する。

二人三脚のベースは「情報共有」

運営方針を共有し施策を共創する

通信キャリアの問い合わせは日々、傾向が変わる。支払い日やキャンペーンなど問い合わせが増えることがあらかじめ予測しやすいものもあれば、自然災害など突発的な事象もある。安定稼働を実現するため取り組んでいるのが、日々の傾向分析とリアルタイムマネジメントだ。KDDIがBPOベンダーと共有するKPIのうち重視するものの一つは、「オペレータ1人あたりの生産性」だ。一般的に「1時間あたりの対応件数」など生産性に関する指標は、センター全体あるいは窓口ごとに報告、管理するケースが多い。KDDIは、それはあくまでも「結果」に過ぎず、1人あたりの実績をみることで、課題を抽出し、改善につなげることを目指す。

振り返りでマインド醸成

「ファンづくり」を共創

カゴメはBPOベンダーに、応答率や応対品質だけではなく、“プロフィット化”も求めている。目先の売り上げだけではなく、コミュニケーションを通じて顧客を“ファン”にすることで、LTVを向上させ長期的な収益につなげることを目指す。

ファンづくりを目的に、ベルシステム24が力をいれるのが、コミュニケータのマインド醸成だ。コミュニケータは、毎日、一番心に残った応対を『とまとカード(業務日報)』に書いて提出。自身のコミュニケーションを振り返ることで、接客マインドを醸成している。さらに、とまとカードからVOCを抽出し、サービスの改善も図っている。

自己解決促進、ノンボイスシフト

新たな施策にも両社で挑戦

バッファローがBPOベンダーに対して厳しく求めるのは、接続品質の維持だ。委託元であるバッファローが毎月の呼量を予測し、BPOベンダーが予測データを基に応答率と稼働率を維持するよう運営する。さらに、新たな施策についても両社で意見交換しながら施策を見出す。LINEチャットという新たなコンタクトチャネルを構築できたのも協働の成果だ。結果、全問い合わせの50%をLINEチャットにシフトするという目標を達成した。

目指すオペレーションを具体的に明示

「ガイドライン」をベースに品質管理

サイボウズのカスタマーサポートは、単に「聞かれたことに応える」だけではなく、「顧客が叶えたいことを実現する」ことを目指している。その実践度合いを、サイボウズの品質管理チームが、定期的にモニタリングでチェック。こういうケースではこう対応すると具体例を挙げたガイドラインを用意し、BPOと共有することで、目指す応対を実現している。

2024年12月20日 00時00分 公開

2024年12月20日 00時00分 更新