富士山の銘水

今月のPOINTS!

■システム概要

社内他部署より頻繁に周知事項が届くコールセンターにおいて情報共有に課題があった。そこでプロジェクト・モードのナレッジ管理SaaS『NotePM』を採用。最新情報を迅速に共有しオペレータの対応品質向上につなげている。

■選び方のポイント

視認性・操作性と運用コストを基準に選定。とくにオペレータが欲しい情報を探しやすく見つけやすいことを重視した。複数の候補から『NotePM』に着目して無料トライアルを実施。実際にオペレータの感想などを聞き、9割以上の賛同を得たことで導入を決めた。

■使い方のポイント

ナレッジ構築は3名のSVが担当。現場視点で使いやすいカテゴリ分類を設け、旧システムからデータを移行した。新システムでは周知情報に画像・動画などを添付でき、オペレータの理解度を高められる。また、新着情報を確認したかわかる“足跡機能”で情報周知が徹底されるようになった。これにより、オペレータの対応品質が向上、リーダー(SV)へのエスカレーションも3割削減した。

富士山の銘水は2010年に創業。富士山の地下273mから採水される天然水を使用したウォーターサーバー事業を展開し、ワンウェイ方式で天然水の定期配送を行っている。2021年から浄水型ウォーターサーバーも提供開始。水に関わる事業を幅広く手掛けている。

コールセンターは山梨県富士吉田市に開設。商品に関する問い合わせや注文受付、定期配送の変更、ウォーターサーバーの故障・トラブルなどに対応する。陣容はリーダー(SV)などを含めて約80名で、1日に1100件程度の電話に対応している。

顧客対応品質のカギを握るのは各種情報が掲載されたナレッジの活用だ。オペレータは電話応対しながら情報を調べ、必要事項を素早く正確に伝えねばならない。しかし、同社が従来利用していたナレッジ管理ツールは欲しい情報がすぐに見つからず、保留にして顧客を待たせたり、リーダー(SV)に確認するためエスカレーションが増えるといった課題を抱えていた。

「センターには社内他部署からの周知情報が頻繁に届きます。例えば、商品在庫や最短お届け日の更新、サーバーの仕様変更、キャンペーンの案内など、多い時は1日に10件以上の情報更新があります。それにもかかわらず最新情報が把握しづらい。より利便性の高いツールへのリプレースに迫られていました」と、ウォーターサーバー本部 お客様サービス部の松野 秀二郎次長は振り返る。

ツール選定やナレッジ構築を担当したのは3名のSVだ。同社では、ナレッジ更新をSV全員が日替わりで担当し、旧システムの課題もよく理解していた。そこで現場視点でのシステム構築が行われた。

「ツールの選定では、視認性・操作性と運用コストを重視しました。センターには毎日大量の情報が届き、最新情報が次々と入れ替わります。オペレータが欲しい情報が探しやすく見つけやすくなければ、お客様への的確な案内は難しいと考えました」と、SVを務める中村友美係長は説明する。

複数候補の中から着目したのは、プロジェクト・モードのナレッジ管理SaaS『NotePM』だ。マニュアルや業務ナレッジがWeb上で簡単に作成でき、誰でも直感的に操作できる。汎用ツールだがコールセンターでの運用実績もあった。

「まずは無料トライアルを試しました。実際に旧システムのデータを移行し、オペレータに使ってもらうと、9割以上が肯定的な意見でしたので、本格導入に踏み切りました」と中村係長は話す。

NotePMでは、情報をカテゴリごとに掲載できる。具体的には、FO(フロントオフィス)関連、BO(バックオフィス)関連、天然水サーバー、浄水サーバー、社内周知などわかりやすく整理し、情報を探しやすくした(画像1)。また、掲載情報には画像・動画などを添付できる。商品の仕様変更など、以前はテキストのみだった情報が、視覚的に把握できるようになり、具体的なイメージを持って顧客に案内できるようになった。

検索機能のブラッシュアップも業務効率化を支えている。以前はSVごとに情報登録時の表記などにバラつきがあったが、一定のルールを設けたことでヒット率が向上。また、PDFなどの添付資料内のワードも検索可能になり、欲しい情報が見つけやすくなった。

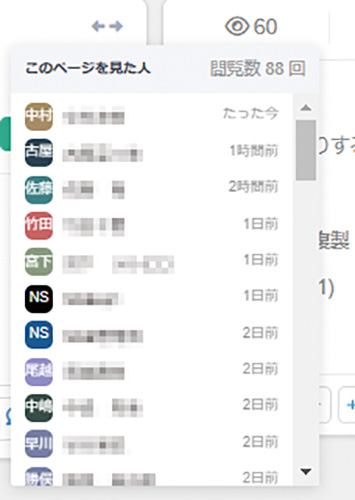

新着情報を周知徹底できる“足跡機能”もある。具体的には掲載情報の未読・既読をオペレータのアカウントごとに管理。自身が未読の情報は黄色く表示され、見落としを防止できる(画像2)。リーダー(SV)も掲載情報ごとに未読・既読が確認でき、未読の場合は情報を見るよう指示を出せる(画像3)。

ナレッジ管理ツールの刷新により顧客対応業務が改善された。

「欲しい情報がすぐに見つかるようになり、SVへのエスカレーションが以前と比べて約3割削減できています。オペレータも安心して案内できるようになり、オペレーションの質が向上しました」と、松野次長は効果を述べる。

今後は、より現場のオペレータ視点のナレッジ構築を図る方針。日々顧客と接するオペレータの意見を取り入れ、さらに効率的で効果的なオペレーションを目指す。

会員限定2025年02月20日 00時00分 公開

2025年02月20日 00時00分 更新