実践編

第4回

SVが身につけるべきスキルは多岐にわたります。大型のコンタクトセンターは、新人トレーニングやモニタリング、シフト作成など、業務ごとに担当が分かれていたりしますが、“一人SV”の現場であれば、自分ですべてのSV業務をこなしていく必要があります。自分に不足しているスキルを知ることから、SVスキル習得の第一歩が始まります。今回は、オペレーション管理スキルにスポットを当てて、解説します。

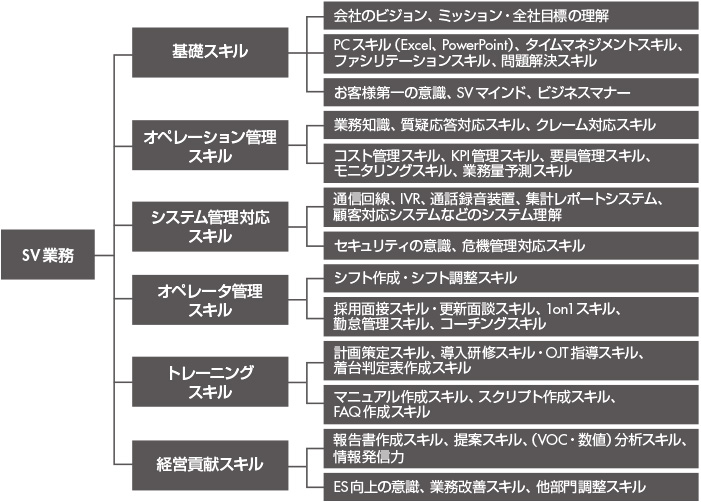

SVが身につけるべきスキルは多岐にわたります。図の通り、SVが習得すべきスキルは大きく分けて6つあり、ビジネスの基礎スキル、オペレーション管理スキル、システム管理対応スキル、オペレータ管理スキル、トレーニングスキル、経営貢献スキルです。

SVに登用されると、体系的にすべてのスキルを教えてもらえる現場もあれば、そもそも教えてくれる人もいなければ、学べる時間すら捻出できない現場も数多くあります。まずは、基礎的な部分をしっかり押さえましょう。

図を眺めてもらい、まず、自分の不足しているスキルは何なのかをチェックしてみてください。意外と不足しているスキルが多いことに気づきます。今回は、オペレーション管理スキルについて見ていきたいと思います。

SVは、日々のオペレーションを管理していく必要がありますが、SV業務で大きな比重を占めるのがオペレータからの質問対応になります。質問対応ができるようになるには、業務知識を日頃から習得しておく必要があります。

オペレータから昇格したSVは元々業務知識があるので、問題ないのですが、オペレータを経由せず、SVとしていきなり着任した場合が、一番苦慮します。なぜなら、業務知識がオペレータより少ないため、オペレータからの信頼が得にくいからです。まずは、質問と回答をノートにカテゴリごとに分けて、メモを蓄積していくことです。

それを続けていくと、オペレータから同じような質問を何度も受けていることに気づきます。SVによく寄せられる質問と回答をオペレータにシェアしてあげれば、質問の数も減ることになります。

質問対応で一点気をつけてほしいことがあります。万一、誤った回答をオペレータにしてしまった場合は、素直に謝らないといけません。「そんなこと言った?」とか、「それ言ったの、他のSVじゃない?」とか、とぼけてはいけません。オペレータはすべて見ているからです。「ごめん、間違えた。次から気をつけるね」と言えるかどうかが、オペレータの信頼を勝ち取るカギとなります。

また、なぜ誤回答をしたのかは、しっかり分析しておく必要があります。マニュアルの確認不足や勘違いなど、誤回答を引き起こした原因を考え、次に生かさないといけません。私は、オペレータから教えられることも、実は多いと思っています。

次にクレーム対応です。お客様の負の感情と対峙するのは勇気もいりますし、負担もかかります。だからと言って、逃げてはいけません。過去に「私が電話を代わっても、結論は変わらないから、もうちょっと頑張ってみて」とオペレータに言ったSVがいましたが、そのチームのオペレータは全員退職しました。問題から逃げずに、正面からぶち当たることです。オペレータは、困った時にSVが電話を代わってくれたことを忘れることはないのです。

私もクレームは当初怖かったですし、嫌だなと思っていました。でも、本当に嫌な思いをしているのはお客様です。お客様の立場に立って感じることが大切です。その際、大事なことは、自分の家族や親友に同じことができるかどうかということです。

次にモニタリングです。モニタリングは、何のためにやっていますか? という質問をSVにすると、ほとんどのSVは正解を言えません。品質管理のため、トークスキル改善のためなどと言ってきますが、本当の目的は、顧客満足向上のためです。ちなみに、消費者のアンケート調査結果を見ると、お客様がコンタクトセンターに一番求めているのは、問題解決です。

お客様は、丁寧な日本語ではなく、問題を解決してほしいと思っているのです。センターによっては、重箱の隅をつつくような応対評価をやっていたりします。それで顧客満足が上がればいいですが、そうでなければやり方を改める必要があります。

また、モニタリングチェック表は、顧客満足度調査と連動してなければいけません。一番良くないのは、オペレータの対応で顧客満足度調査結果は高い評価なのに、モニタリング評価が低い結果になってしまうことです。

次にKPIです。KPIは、大きく分けると、サービス(応答率や顧客満足度など)、生産性(後処理時間など)、品質(モニタリングスコア、ミス率など)、ヒューマン(従業員満足度、離職率など)に分類できます。

KPIで大切なことは、経営層が掲げている目標とセンターの目標の方向性が合っているかを確認することです。経営層が掲げている目標と正反対なことをやっていても、無意味です。連動しているかどうかをチェックし、連動してないなければ見直すべきです。

2024年10月20日 00時00分 公開

2024年10月20日 00時00分 更新