Part.1 <提言>

企業のカスハラ対策は、まさに「待ったなし」だ。2025年4月には、東京都や北海道、群馬県などで条例が施行される。一方で、経営方針や企業文化による温度差もあり、「カスハラはほとんど発生していない」「従来の運用で問題ない」と軽視する現場も少なくないが、“安全配慮”は経営の義務であり、未着手は許されない。コンタクトセンターで取り組むべきカスハラ対策を検証する。

2022年に厚生労働省がカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)に関して、定義や指針を発表。これを受け、全国でカスハラ対策が広まった。2025年4月から、東京都や北海道など、複数の自治体がカスハラ防止条例を施行する。今後、行政機関はさらなる対策強化に乗り出すことは確実だ。厚生労働省は、カスハラ対策を企業に義務付ける案を示し、2025年の通常国会で関連法案の提出を目指している。

「お客様はみな等しく大事。カスハラなどという表現はもっての外」という認識は、もはや通用しない。従業員への安全配慮は、正社員、有期契約社員などの属性、あるいは委託先問わず、経営者やマネジメントの義務だ。

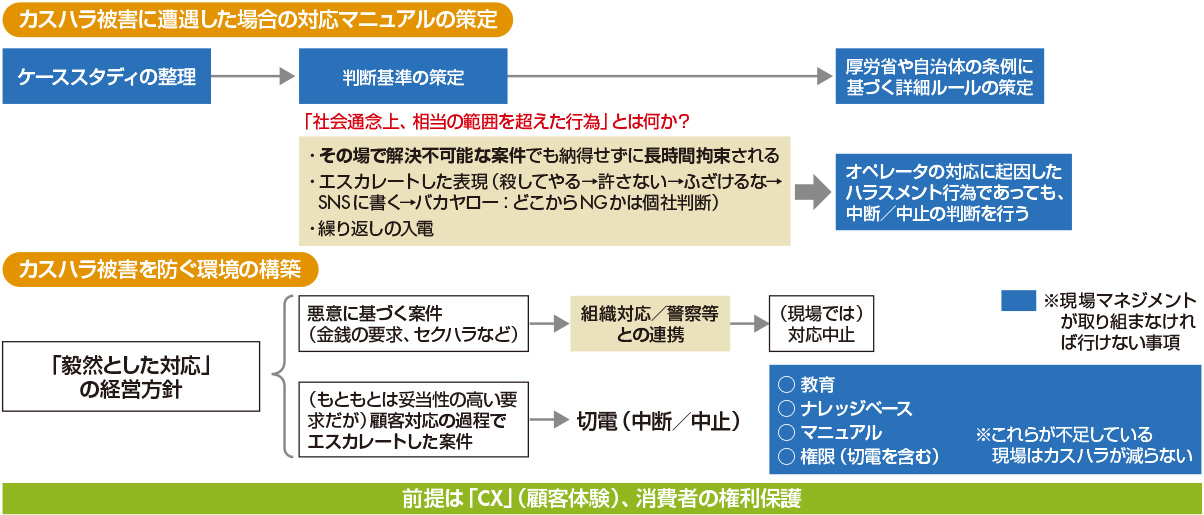

コンタクトセンターの現場で取り組むべきカスハラ対策の具体的なポイントは図1の通り。対応方法や手順を策定するにあたって、まず行うべきは実態の把握だ。自社で実際に起こっているカスハラを、アンケートや応対ログの分析をベースに可視化し、顧客戦略やビジネスモデルを加味してルールや体制を構築する必要がある。

本誌では、専門家や事例をもとに、コンタクトセンターで取り組むべき具体的なカスハラ対策を解説する。

Part.2 <ケーススタディ>

Part.2では、カスハラ対策に力を入れる4社の取り組みをみる。三井住友海上火災保険は、多拠点で運営する窓口のカスハラをAIで検知し迅速なフォローを実現。JCOMは、カスハラ被害をいつでも訴えられ、迅速なフォローが受けられる「SOS窓」を開設。アスクルは、委託先にカスハラの判断基準を明示し、スムーズなエスカレーション体制を構築。コロプラは、オペレーションの柔軟性を高めることでカスハラの発生を防いでいる。

AI検知で組織対応を実現

170拠点の顧客対応を強力支援

三井住友海上火災保険で事故対応業務を担う保険金お支払センターは、カスハラ対策として、悪質なクレームに該当する電話をAIでリアルタイムに検知するシステムを導入。組織全体でカスハラに対応する体制を整えた。カスハラ対策機能は、リアルタイムにテキスト化した応対内容に、あらかじめ登録した悪質クレーム・カスハラに該当する単語(キーワード)が含まれる場合、管理者全員にメールで一斉通知するもの。通知メールを受信した管理者は、同システムの管理画面からテキスト化した通話内容を確認し、適切なフォローをとることができる。

50名体制の「相談室」がいつでも支援

離職率を半減させた“SOS窓”の効果

JCOMは2022年から、カスタマーセンターにおけるカスタマーハラスメント対策を強化した。アンケートや音声認識を活用してオペレータの被害状況を把握し、心理的ケアを実施。また、リーダー職以上に迷惑行為があった際の「危機管理トーク」を導入し、切電の判断基準を明確化した。

2023年度にはMicrosoft Teamsのチャット機能を活用した“SOS窓”を導入することで、オペレータが対応に困った際、相談室へ即座に連絡できる仕組みを整えた。

相談室は連絡を受けると即座にモニタリングを開始し、必要に応じて上席とも連携し対応を進める。東日本でのトライアルを経て、23年12月に西日本へと、本格展開。24年6月からBPO企業にも導入している。

月平均280件の利用があり、現場の77%が「早期解決につながった」と評価。管理者の87%も「心理的安全性の確保に寄与」と回答し、離職率は半減している。

委託先に判断基準を明示&教育

スムーズな対応で被害を防ぐ!

カスハラは、BtoBビジネスでも存在する。

事業所向け通販「ASKUL」と個人向け通販「LOHACO」を手掛けるEC企業、アスクルは2022年5月、お客様相談室内にカスタマーハラスメント対策プロジェクトを発足、カスハラの定義や対応ルールの策定に着手した。

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に、カスハラを定義。(1)要求内容に妥当性がない、(2)要求内容を実現するための手段・方法が相当な範囲を超える、(3)説明責任を十分に果たしている、(4)商品・サービスに問題がない、などの条件を総合的に判断して、慎重にカスハラかどうか判断している。

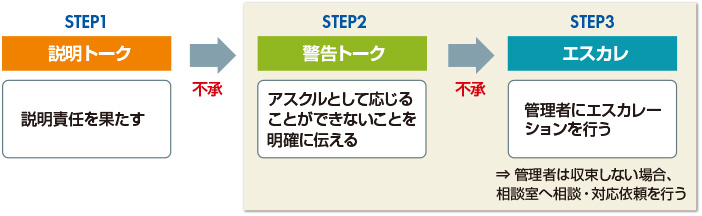

カスハラと判断した問い合わせは、レベル1〜3でCRMソリューション「Salesforce CRM」に記録。例えば、「一定時間を超える対応」など、1つでもカスハラ要件を満たしたら状況に応じてレベル1として記録する。その顧客が、カスハラ行為を繰り返した場合は、状況に応じてレベル2とし、警告。警告に従わない場合は、レベル3となり、利用登録取り消し・停止となる(図2)。

「カスタマーハラスメント対応研修」も実施。エスカレーションの手順などを解説、具体的な切り替えしトークも伝えている。ドライバー向け研修も行う予定だ。

カスハラを防ぐ近道は「寄り添う応対」!

“顧客と対峙しない”方針を示し被害が減少

『白猫プロジェクト』をはじめとするゲーム事業を手掛けるコロプラは、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の内容を踏まえて対応方針を掲載した。方針掲載の狙いは顧客に対する警告ではなく、より良い関係づくり。“やさしいコミュニケーション”を軸に、ユーザーと対峙する印象がつかない表現にした。

また、オペレーションの方針変更とオペレータへの教育も徹底。マニュアル対応ではなく、寄り添いを感じる表現、柔軟性のある対応へと転換。オペレータがユーザー視点で考えて対応できるよう一定の権限も委譲した。方針掲載から約半年が経過し、カスハラ案件は大幅に減少。顧客視点という原点に立ち返るコミュニケーションが、良好な顧客関係構築に寄与する取り組みになりつつある。

2025年03月20日 00時00分 公開

2025年03月20日 00時00分 更新