店舗での「選ぶ、話す」は負の体験!

“買い物の姿”が変わる時代の顧客接点

いつも

取締役副社長

望月 智之 氏

「買い物」という体験に着目し、リアルとオンラインの役割の再定義を提唱しているのが、『いつも』の望月副社長だ。「選ぶ、話すという店舗での体験が“負の顧客体験”になりつつあり、このままでは多すぎる商品棚や店員が負債になってしまう」と指摘する。コロナ禍を経て、変化しつつある顧客体験のあるべき姿を聞いた。

Profile

望月 智之 氏(Tomoyuki Mochizuki)

いつも 取締役副社長

1999年3月上智大学卒業。船井総合研究所(現・船井総研ホールディングス)入社。上場企業の経営戦略立案や事業再生など手がける経営コンサルタントを経て、2007年2月、「いつも」を共同創業。デジタルシフトやEコマース戦略などのコンサルティングを手掛ける。

──著書のなかで、「2025年、人は買い物をしなくなる」と衝撃的なご提言をされていますが、今、買い物という体験にはどのような変化があるのでしょうか。

望月 消費のオンライン・シフトは、世界共通の傾向です。全米小売協会(National Retail Federation)が実施した、2020年12月のアンケート調査を見ると、「実店舗に行く機会が減った」という回答は30%以上を占め、スイスの金融機関、UBSは、「米国では2026年までに約7万5000の小売店が閉店する」と予測しています。顧客側に店舗に行かなくなった理由を聞くと、「商品を選んだり、探すことが面倒」という回答が多くを占め、「店員による接客が鬱陶しい」という回答も30%を超えています。つまり、店舗の特徴である、品揃えや接客が“負の顧客体験”になってしまい、多すぎる棚や店員が“負債”になりつつあると言ってもいいでしょう。ネット通販は、実店舗での買い物に比べて、移動や商品の選定など多くのプロセスが省略できます。その利便性は今も進化し続けており、注文から手元に届くまでの時間は、短縮の一途をたどっています。米国では現在、「30分以内に届ける」という競争が過熱しています。これを実現するため、居住地に近い小売店を倉庫として機能させ、そこで商品をピックアップして配達するというサービスも生まれています。日本でもいずれ普及するサービスだと睨んでいます。これに慣れてしまうと、店内を歩き回って商品を探したりレジの列に並ぶといった体験は、ますます億劫なものとなります。顧客にストレスを感じさせる体験は、早晩、消失していくだろうと考えています。

店舗とネットの役割を明確にする

“売らない”ことで来客推進も

──店舗とネットは、今後どう共存していくのでしょうか。

望月 「店舗で実物を見て、ネットで購入する」という購買行動を受け入れ、来店目的を再定義することが必要です。例えば、「商品を試せる」という体験を訴求して、行きたくなる場所にする。従来からアパレルは試着ができましたが、最近は電化製品や電子機器を試せる店舗も出てきています。そうした店舗は、あえて“売らない”ことを強調し、ショールームに徹することで来店を促進しています。

(聞き手・石川 ふみ)

続きは本誌をご覧ください

![]()

2024年01月31日 18時11分 公開

2021年02月20日 00時00分 更新

Trend of CX

目的は「全顧客接点のCX向上」ーーAI導入とクラウド化がもたらした改革…

かんぽ生命の生成AI活用事例

Editor's Eye

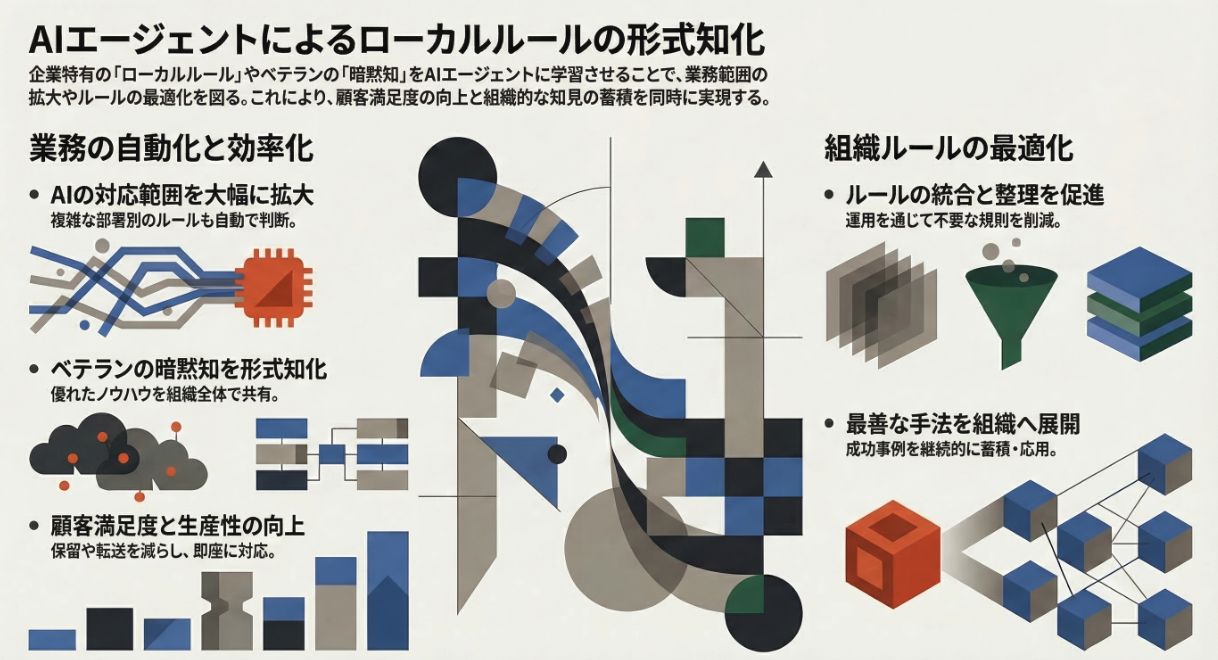

CS News Watch(8) ローカルルールに対応するAIエージェ…

ベテラン社員の暗黙知の形式知化を促す

Trend of CX

悪意の有無は関係ない! 「ダークパターン対策」の最前線とCS部門の役割

オンライン限定トレンド記事シリーズ…

大同病院、『Agentforce』を活用した診療予約対応を開始

静岡市、顧客対応AIエージェント『GeN - Gov Edition』…

コールセンター白書Plus+

コールセンター白書Plus+ 第6回 採用時給に見る「ねじれ」の課題

差がない「新規採用と既存社員の報酬」