コミュニティ構築〜運用のHINTS&TIPS 第8回

前回・前々回で、コミュニティの目標設定やKPIについて解説し、実際に戦略を立てるためのフレームを紹介した。そこでもお伝えした通り、その目的によってコミュニティのあり方は大きく変わる。今回からは「カスタマーサクセス」「サポート」の視点からのコミュニティを考えていく。今回は「カスタマーサクセス」におけるコミュニティのあり方を、事例を交えて紹介する。

企業がコミュニティ施策を行う際、カスタマーサクセス(CS)はその代表的な目的となる。

SaaS、サブスクリプションモデルが台頭して以降、チャーン抑止やアップセルなどLTV(Life Time Value)向上のためのCSは、その重要性を増してきた。

世界最大のCSプラットフォームを提供するGainsightのCEOニック・メータ他は、書籍『カスタマーサクセス──サブスクリプション時代に求められる「顧客の成功」10の原則』(英治出版)の中で、「(サブスクリプション時代の企業は)顧客に大成功をもたらす必要がある」と述べている。そして、そのためには、①顧客の成功を定義・計測し、②現在地から成功にいたる道筋を明らかにし、③その道筋で起こる体験をできるだけ良いものにする、といったCS活動が必要であるとしている。

ただ、限られたリソースの中で、誰しもに1対1の手厚い(ハイタッチな)CS活動を行えるわけではないし、全顧客がハイタッチを求めているわけでもない。そこでは必ず1対多のCS活動が必要となる。

1対多でCS活動を行う際に、メールやウェビナーの他に効果的な手段として同書にも紹介されているのが、「顧客同士のQ&Aサイト」「ユーザーグループ」「ユーザーカンファレンス」といった、コミュニティ施策である。

「顧客同士のQ&Aサイト」は、顧客同士での疑問解消を促進し、サポート工数を削減できる。ユーザー同士で製品の使い方や事例を共有し合う「ユーザーグループ」では、生きた事例を直接聞くことができる。成功事例を広く知らしめる「ユーザーカンファレンス」では、その発表者に高い権威を与えてエンゲージメントを高めるとともに、参加者に対しては「次に目指すべき姿」を提示して活用の意欲を押し上げることができる。とくにオフラインでの開催は、ユーザーと企業の一体感・エンゲージメントを高めることにつながる。コミュニティ施策はこのように、導入初期の疑問解消から、活用促進、信頼関係の構築・ファン化まで、幅広い顧客にアプローチが可能だ。

中にはなかなかQ&Aサイトに訪れない、イベントにも参加しないユーザーもいるが、そうした顧客に向けては有益な内容を絞り込み、Web記事・資料・動画などコンテンツ化して、メールやウェビナーといった別の媒体で伝えることで、さらに多くのユーザーに内容を届けることができる。

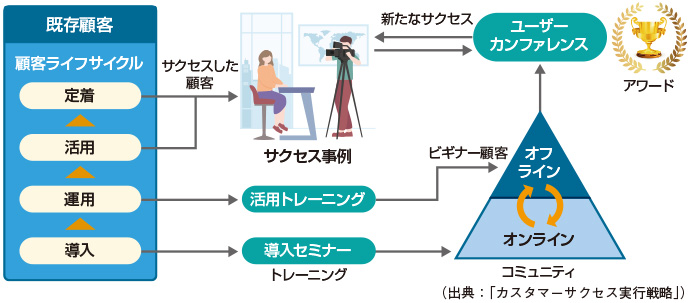

コミュニティをCS文脈で活用している事例としては、SalesforceやSansanが挙げられる。Sansanの元CS責任者である山田ひさのり氏は、著書『カスタマーサクセス実行戦略』(翔泳社)の中で、「Sansanではコミュニティを『Sansanユーザーにとって参考となるサクセス事例を生み出す苗床』と位置付けている」と述べている。

Sansanは、オンラインコミュニティ「Sansan Innovation Community」でユーザー同士の質疑を促進すると同時に、CS活動でよく遭遇する顧客の課題をもとにオフラインのユーザー会を企画。そこで活用方法をシェアし合うことで、広くその課題解消につなげている。

そうした取り組みからユーザーの製品活用を促して顧客の成功(ROI)につなげ、その成果を「Sansan Innovation Award」というハレの場で表彰し、さまざまな媒体で取り上げ、称賛している。また、このAwardの選考基準には「Sansan Innovation Communityでの貢献」という項目も含まれており、コミュニティ施策が健全に循環する仕組みを作り上げている点など、非常に参考になる事例である(図)。

筆者が支援するカケハシのユーザーコミュニティ「MusuViva!」も、CS活動として期待されているが、そのやり方は少し異なる部分があるので紹介したい。

カケハシのユーザーである薬局業界は、小規模法人が多く存在する市場であるため、前述のように1対多のCS活動が重要となる。1つ違うのは「業界特化型のコミュニティ」であることだ。CSの元に寄せられる課題は、製品活用に関することだけではなく、業界動向・ニュースに基づくさまざまな情報やその対応についても含まれる。

顧客の成功は「製品を使いこなすこと」ではなく、その先にある「薬局経営の成功」であり、カケハシも単なる効率化ツールを販売するベンダーではなく、「未来をともに創るパートナー」である。

ならば、信頼関係を構築し、頼りにしてもらうためにも、法改正への対応、人手不足の解消といった業界特化のテーマについて、CSが顧客に情報提供できる状態を作る必要がある。それゆえコミュニティでは、製品活用はもちろん、業界のあらゆる話題を扱っており、CS担当者もその内容をインプットできる。

業界特化型SaaSは、市場が限定されているが故に、一度選んでいただいたお客様と良い関係性を創り続けることが欠かせない。コミュニティを通じて、製品のサクセスはもちろん、業界情報・事例があふれる状態を創ることは、事業上、大きな意味を持つだろう。

(月刊「コールセンタージャパン」2025年1月号 掲載)

2024年12月20日 00時00分 公開

2024年12月20日 00時00分 更新