コミュニティ構築〜運用のHINTS&TIPS 第10回(最終回)

これまでの連載で、なぜ今コミュニティが重要なのか、事業上の効果、立ち上げ方、盛り上がりの持続のさせ方、目標・KPIの設定方法とそのためのフレームワーク、そしてカスタマーサクセス(CS)とカスタマーサポートへの活用について論じてきた。最終回である今回は、まとめに加え、コミュニティを中心とした“価値”の連鎖を生む組織のあり方を提唱する。

コミュニティは、スマートフォンやSNSなど大量の情報が溢れ、モノが満ち足りた現代において、顧客と企業、顧客と顧客、顧客と未ユーザーとの新しい接点となり、ともに製品・サービスの価値を作り出す「新しい関係性」の端緒となる。また、ここまで論じたように、製品の開発・活用、そして新たな認知獲得に至るまで、コミュニティは複合的な効果を発揮し、企業側のみならず、ユーザーにとっても喜びと価値を感じられるものとなる可能性を持つ。

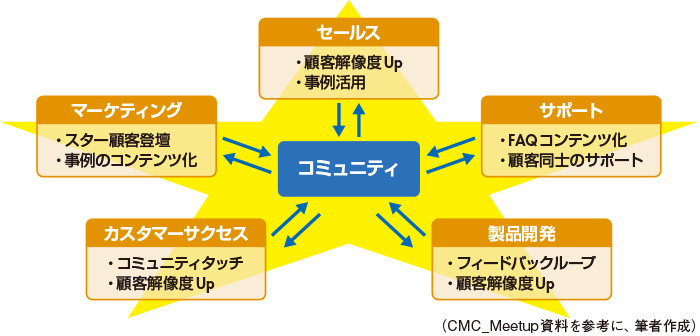

では、「コミュニティの価値」が最大限発揮されるのはどんなときか。それは、「社内の全チームがコミュニティに価値を感じ、コミュニティと連携したとき」だろう。コミュニティが単体で成功し、経営陣から期待されていても、社内の他チームから価値を認められなければ、その価値は限定されたものにとどまる。それではコミュニティへの人的・金銭的資源は投下されず、結果的にコミュニティの発展は難しい。他チームがコミュニティの価値を感じることが、顧客への価値最大化につながるのである。

コミュニティの価値はさまざまあるが、その源泉となる要素をまとめるならば、①共有、②可視化、③個別具体性(率直性)に集約できるのではないだろうか。この3つの要素が各チームそれぞれの文脈において「価値」として認識されるよう、コミュニティチームは仕組み化や情報を共有する必要がある(図)。

例えば、コミュニティにおいてユーザー同士で事例を共有(①)し、製品に感じた個別具体の価値がユーザー自身の言葉で語られた(③)とき、それが商談で活用可能な形で可視化(②)されれば、営業チームは「コミュニティの価値」を感じるだろう。また、顧客問い合わせでサポート・CSチームが回答できない内容(例えば業界事例や他ユーザーの意見が欲しいなど)があった際に、その問い合わせ内容をコミュニティに共有(①)し、ユーザーによる個別具体な回答(③)がコミュニティ内で可視化(②)され、さらに問い合わせ発生をも減らせれば、サポート・CSチームは「コミュニティの価値」を感じるだろう。

もちろん、顧客の事例や声を共有・可視化するには、コミュニティ利用規約の整備や、公開範囲の確認など、顧客への配慮が欠かせない。また、そもそも他チームの課題や目標を理解することも重要である。手間はかかっても、このような地道な活動を積み重ね、「コミュニティのおかげで助かった!」と感じる人を1人ずつ増やしていくことが、結果的に他チームにコミュニティの価値を感じてもらうための一番の近道だ。

地道な活動に、わかりやすいフレーズを添えることも効果的だ。筆者が支援するカケハシのユーザーコミュニティ「MusuViva!」では、「スター顧客とあこがれの連鎖」というキャッチフレーズで、社内に認知を広げた。この言葉は、製品を使いこなし価値を感じるユーザーに光をあてることで、そのユーザーに感化され、自発的に製品を使いこなしていき、その連鎖により無限の波及効果を生み出すことを端的に表したものだ。自社のコミュニティはどんな価値を持つのか。それを表現する言葉をみつけ、事例とともに発信していこう。

ユーザーに向き合うと同時に、このような泥臭いとも言える社内活動がコミュニティ運営には欠かせない。「ユーザーを束ねたコミュニティ」を中心として会社全体が連携するとき、顧客の成功を真に願い、顧客に愛され、発展する製品・サービスを届けられるのではないだろうか。

本連載の最後に、筆者が感じる「コミュニティの魅力」をお伝えしたい。

1)尊重と率直さ:お互いを尊重しつつ率直に伝え合う関係こそが理想的だと筆者は思う。コミュニティは顧客と企業を同じ船に乗せ、建前ではなく尊重と率直さのある会話を促進する装置となる。

2)企業の限界と共創の可能性:企業は何らかの価値提供により対価を得ているが、企業だけでその価値を生むことが最適とは限らない。Wikipediaのように一般人が協力して作るサービスや、pixivやCookpadのようにユーザーが作るコンテンツがサービスの魅力の核となるものもある。すべてを企業が抱え込まずに顧客と共創することで、むしろユーザーにとってもストレスなく愛着のわくサービスとなり得る。

3)人生と社会への影響:企業だけでは、社会は変えられない。例えば、薬局についての患者の認知を変えることは、薬局向けSaaSベンダーには難しい。しかし、薬局にいるユーザーの一人ひとりが患者への接し方を変えれば、いつかは認知を変えることはできる。「あこがれの連鎖」によってそれぞれの人生・ストーリーが影響しあい、他者の行動やひいては社会の変容につながる。コミュニティはそんな可能性を秘めていると思う。

(月刊「コールセンタージャパン」2025年3月号 掲載)

2025年02月20日 00時00分 公開

2025年02月20日 00時00分 更新